今年もよろしくお願いします。 |

お正月と言えば、なぜか普段は忘れているのに福笑いとか双六だとか日本古来の遊びをみんなで楽しんでしまいます。そんな中でも、人数が多いほど楽しい「カルタ取り」。

百人一首のはじまりは、千年前の平安時代。「古今和歌集」や「新古今和歌集」など、たくさんの和歌が作られました。鎌倉時代に藤原定家が古来からの歌人の詠んだ和歌を百種選定しカルタになったのが、小倉百人一首。 |

|

じっくりと読めば、その時代の歌人の恋人を思う心、家族を思う心が伝わる美しい詩ばかりです。

百人一首も他のカルタと同様に、読まれた札を取るというのが基本です。 文字のカードを取るので、複数で遊ぶ場合は、バラバラに並べると、とっても見にくいんです。 例えば10人で競技する場合、5人対5人で向かい合って座り、それぞれが自分の前に3列ずつほど整然と並べるのが一般的です。普通のカルタと違うところは、百人一首では絵ではなくて文字を取ります。「5・7・5・7・7」の和歌の「5・7・5」の部分を「上の句(かみのく)」と言います。読み手は「上の句」を読み、捕り手はそれに続く「下の句(しものく)」が書かれた札を取ります。 |

|

百人一首は100枚ありますが百句を一気に覚えるのは大変なことです。自分が好きな句や覚えやすい句を1枚でも2枚でも持っていると参加しやすくなります。全て暗記する必要はないそうで、「上の句」の最初の5文字、「下の句」の最初の5文字、それだけ暗記すれば十分です。 |

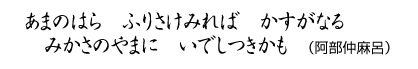

例えば…、

この句の場合、「あまのはら」と読まれたら「みかさのやまに」を即座に取るようにします。子どもとおとなが入り交ざって対戦するのも楽しいですね。テレビゲームなどにはないおもしろさもあり、子供たちも楽しくなって100枚全部あっという間に覚えてしまうかもですね。 |

| |

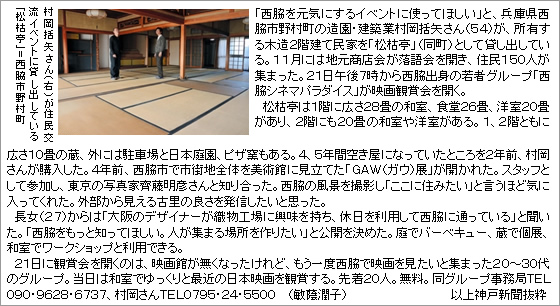

| そうそう、年末に神戸新聞にこんな記事を掲載してもらいました。 |

|

| |

| う〜ん、ホンマに西脇を元気にしてくれる企画をいっぱい考えて、とにかく“西脇を盛り上げてくれる”、“西脇に人が集まってくる”ことやったらドンドン使ってもらったらいいなぁと思います。使う価値がある限り、松枯亭は開放します。(後片付けと掃除だけはして下さいね。) |

・・・・・・・・・百人一首大会でもしようかなと思う村岡でした。 |

|

|